viernes, 30 de diciembre de 2011

Las rarezas de Xènius

jueves, 29 de diciembre de 2011

La supuesta traición

Publicado en La Razón, 29-XII-2011

miércoles, 28 de diciembre de 2011

J. Á. Cilleruelo: la guerra en un teatro gris

La guerra, digámoslo ya, desde Al oeste de Varsovia (2009), se ha convertido últimamente en ese fondo de un teatro donde los personajes sobreviven como si a la vez fueran espectadores del patio de butacas: viven su drama y al tiempo se miran en él, se reconocen en él. He aquí lo que le pasa al más joven de los dos hermanos que aparece en Ladridos al amanecer, contraste con su hermano mayor, emprendedor, algo fanfarrón, imparable. Ambos sufren la Alemania bélica, y luego los entresijos, los laberintos, los tejemanejes de la burocracia, la administración, la política en definitiva, en dos tiempos, el pasado de su infancia y la contemporaneidad de su madurez.

No es una literatura que conceda facilidades la de Cilleruelo: a mí me produce el suave desasosiego de que entre líneas cabe algo que descifrar; de ahí que la relectura sea un ejercicio en su caso tan puro como estimulante, de ahí el disfrute de placer lector y ansiedad por ser capaz de alcanzar todo lo que se cuenta. Como reclamaba Kafka, hay que leer libros que nos desconcierten, que nos atraviesen, que nos exijan romper con nuestros moldes. Cilleruelo logra hacer ese tipo de libros, y además con un estilo que destapa su trayectoria poética: “Nunca he visto la noche de la noche”, leo al comienzo de la novela, y este ejemplo muestra cómo el autor ha desarrollado un tono narrativo que goza de un lirismo cautivador.

lunes, 26 de diciembre de 2011

Un autor fiel a sus hábitos

sábado, 24 de diciembre de 2011

Tras la bomba atómica

Publicado en La Razón, 22-XII-2011

jueves, 22 de diciembre de 2011

Elemental, querido Sherlock

jueves, 15 de diciembre de 2011

La familia canta en Navidad

Publicado en La Razón, 15-XII-2011

domingo, 11 de diciembre de 2011

El poeta mudo

jueves, 8 de diciembre de 2011

Saul Bellow, a la carta

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Jack Kerouac: antes el mar que la carretera

lunes, 5 de diciembre de 2011

Mi prólogo a la poesía de Jaime Quezada

VIVO la alegría de tener ya en mis manos, gracias a la generosidad del editor Javier Sánchez Menéndez, que está haciendo una gran tarea en la editorial sevillana La Isla de Siltolá, un ejemplar del libro de poesía Así de cosas de arriba como de abajo, de Jaime Quezada.

He tenido la ocasión de firmar una presentación de este poeta chileno al que conocí en el verano del 2004. Ambos estábamos invitados a dar una conferencia en el “Seminario Pablo Neruda y la poesía española”, organizado por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, con el profesor Jorge Urrutia a la cabeza.

Yo, tímido y joven, leí un texto que luego acabaría ingresando en mis ensayos Experiencia y memoria: “Poesía de la soledad en el viaje: Residencia en la tierra de Pablo Neruda”. Jaime, con una trayectoria impresionante como nerudiano y mistraliano, viajero, poeta y estudioso que yo por entonces desconocía, habló de Neruda con un estilo muy característico: firme y tierno, elocuente y suave, declamativo y soñador.

Luego, la vida transcurrió, y en noviembre del 2009 me llegó la dicha de reencontrame con él en su país, con motivo de la Feria del Libro de Santiago de Chile, una experiencia maravillosa que jamás le podré agradecer lo bastante. Y ahora llega la conexión total, textual, libresca: yo convocando su verbo y su vida con unas páginas que he titulado “Bautismo del fin del mundo”, y él contestándome, contestándonos a todos con sus asombrosos poemas.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Nicanor Parra: antivida de un poeta

jueves, 1 de diciembre de 2011

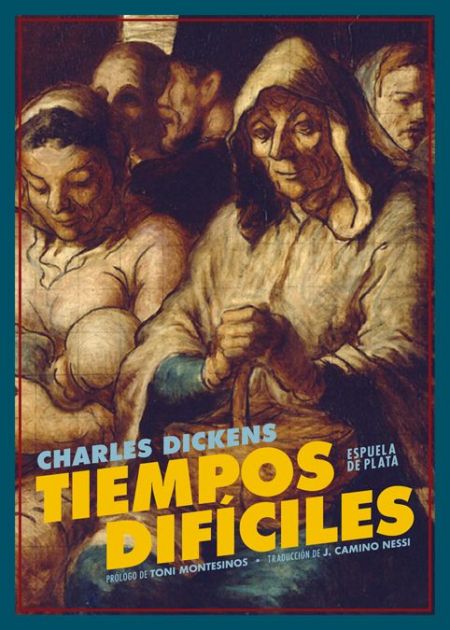

El británico adoptivo